{{item.title}}

{{item.text}}

Download PDF - {{item.damSize}}

{{item.title}}

{{item.text}}

Vor allem weibliche Beschäftigte waren von den negativen Folgen der Pandemie und ihren staatlichen Maßnahmen betroffen: Die Zahl der berufstätigen Frauen ist weiter gesunken und ein größerer Anteil von Frauen sind aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden – so die Analyse für den jährlichen Women in Work Index von PwC.

Während die OECD-Länder im letzten Jahrzehnt kontinuierlich Fortschritte bei der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen verzeichnet haben, wirft die Pandemie die Gleichstellung am Arbeitsmarkt um weitere zwei Jahre zurück. Der Vergleich der Arbeitsplatzverluste mit dem prognostizierten Beschäftigungswachstum zeigt, dass weltweit 5,1 Millionen mehr Frauen arbeitslos waren und 5,2 Millionen weniger Frauen am Arbeitsmarkt teilnahmen als dies ohne die Auswirkungen der Pandemie der Fall gewesen wäre.

Österreich belegt im Women in Work Index den gleichen Rang wie im Vorjahr und landet auf Platz 24 von 33 OECD Ländern. Die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt liegt demnach bei 56 Prozent (Männer: 66 %). Zudem ist die Anzahl der Frauen in Vorstandspositionen von 21,2 auf 25 Prozent gestiegen (zum Vergleich: in Neuseeland sind es 42 Prozent).

Viele unbezahlte Aufgaben, wie Homeschooling, Pflege- und Hausarbeit haben die beruflichen Möglichkeiten der Frauen weiter eingeschränkt. Ein OECD-Bericht zeigt, dass Frauen während der letzten beiden Jahre deutlich mehr unbezahlte Aufgaben übernommen haben als Männer. Mütter geben dreimal häufiger als Väter an, dass sie entweder die meisten oder alle zusätzlichen unbezahlten Betreuungsaufgaben übernommen haben, die durch die Schließung von Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen entstanden sind.

Die COVID-19-Pandemie hat das Ziel der Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt zu einer noch größeren Herausforderung gemacht. Um den Rückschlag bei den Beschäftigungsergebnissen von Frauen rückgängig zu machen, müssen Regierungen und Unternehmen eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie unsere Volkswirtschaften mit wirksamen Maßnahmen wieder aufbauen, die ausdrücklich die Bedürfnisse von Frauen berücksichtigen. Dies ist unerlässlich, wenn wir die Gleichstellung verbessern und eine gerechtere Zukunft für alle in Beruf und Gesellschaft erreichen wollen.

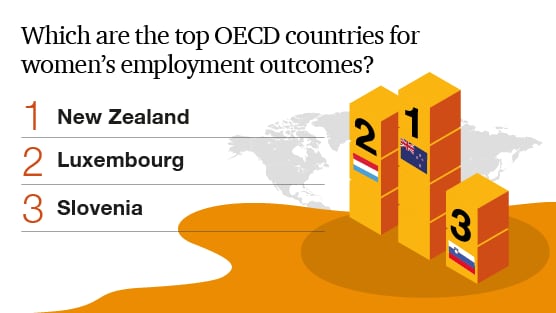

Neuseeland erreicht erstmals Platz 1 im Women in Work Index. Luxemburg und Slowenien folgen. Großbritannien holt am stärksten auf, während Kanada am weitesten abrutscht.

Durch die Konzentration dieser neuen Jobs in männlich dominierten Arbeitsfeldern sind Männer besser positioniert, um von neuen Chancen im Aufschwung zu profitieren.

Wenn der Anteil weiblicher Angestellter in den grünen Wachstumssektoren nicht aktiv gefördert wird, könnte sich der Employment Gap zwischen Männern und Frauen in der OECD bis 2030 um 1,7 Prozentpunkte steigern.

Letztlich bringt die fortschreitende Gleichstellung der Geschlechter viele Vorteile mit sich, wie der Women in Work Index zeigt. Durch die Erhöhung der Frauenbeschäftigung in der gesamten OECD kann das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der OECD um 6 Billionen US-Dollar pro Jahr gesteigert werden. Gleichzeitig kann durch die Beseitigung des Gender Pay Gaps das Einkommen von Frauen in der gesamten OECD um 2 Billionen US-Dollar pro Jahr erhöht werden.

Unternehmen und Regierungen können mehr tun, um Frauen gezielt zu unterstützen, damit auch sie von den neuen grünen Arbeitsplätzen profitieren. Dazu gehört im ersten Schritt zu ermitteln, welche Ursachen die bislang geringe Frauenquote in grünen Wachstumssektoren hat und darauf aufbauend die Aus- und Weiterbildung zu verbessern. Auch der Zugang zu Finanzmitteln für Unternehmerinnen, die eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer Netto-Nullbilanz spielen, wird Frauen in diesen Bereichen weiter vorantreiben.

Partnerin, Workforce Transformation Lead, PwC Austria

Tel: +43 699 163 057 71